Thrombose ganzheitlich betrachtet

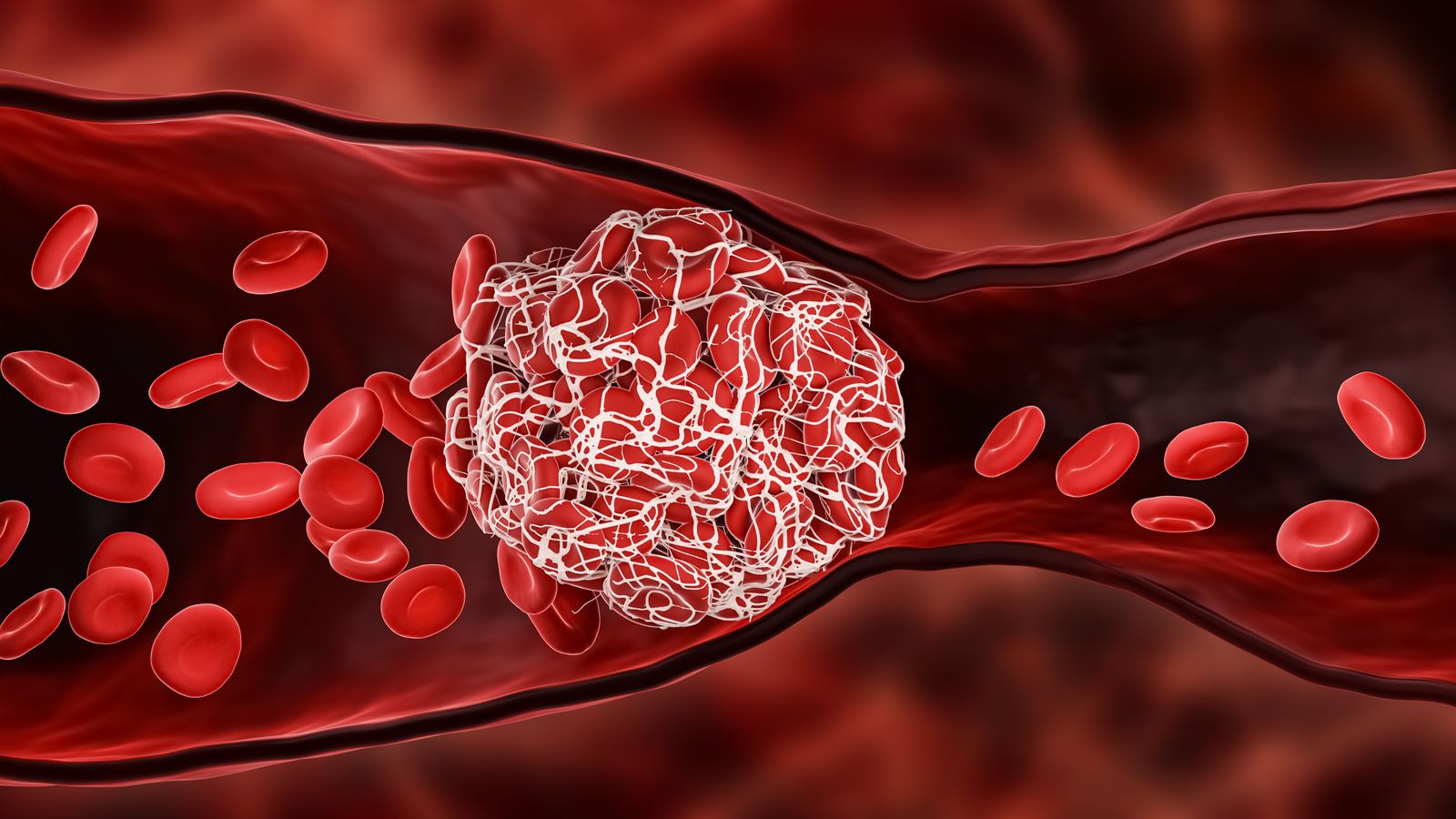

Wenn sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) in einem Blutgefäß bildet und es ganz oder teilweise verstopft, spricht man von einer Thrombose - der Fachbegriff für Gefäßverschluss. Das Blutgerinnsel entsteht, wenn die Blutplättchen (Thrombozyten) mit dem Fibrin – einem klebrigen Blutfaserstoff – zu einem Pfropfen verklumpen.

Der Blutgerinnselpfropf bringt nun den Blutfluss ins Stocken - die Thrombose ist da - und verhindert die ordnungsgemäße Versorgung der hinter dem Pfropf befindlichen Organe. Vor dem Pfropf staut sich hingegen das Blut, weil es nicht wie gewohnt weiterfließen kann. Beides kann zu Schäden in den betreffenden Organen und in manchen Fällen auch zu lebensbedrohlichen Ereignissen führen, z. B. Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer Lungenembolie.

Allerdings bilden sich Blutgerinnsel und damit ein Gefäßverschluss nicht aus heiterem Himmel. Sie bilden sich nur, wenn die Blutgefäßwände krank sind, wenn der Blutfluss zu langsam ist oder das Blut nicht in Ordnung ist.

Bei einer arteriellen Thrombose etwa versucht der Körper mit dem Gerinnsel Verletzungen in den Blutgefäßen zu verschließen. Also kümmert man sich bei der ganzheitlichen Vorgehensweise darum, dass diese Verletzungen nicht auftreten und setzt Maßnahmen zur Heilung und Regeneration der Blutgefäße und auch des Blutes um.

Bei lebensbedrohlicher Thrombose: Notarzt rufen!

Die schulmedizinische Behandlung von Thrombosen hat meist nur die Blutgerinnung im Visier, löst die Blutgerinnsel also auf und senkt die Gerinnungsaktivität des Blutes künstlich und oft so stark, dass es zu inneren Blutungen kommen kann.

Nichtsdestotrotz ist die Schulmedizin allererster Anlaufpunkt bei einer akuten Thrombose. Sollten sich daher bei Ihnen oder einem Menschen in Ihrem Umfeld die Symptome einer lebensbedrohlichen Thrombose zeigen, rufen Sie sofort den Notarzt.

Zur Prävention jedoch können auch natürliche Mittel zum Einsatz kommen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber! Denn die Naturheilkunde bietet sehr viele Möglichkeiten zur Vorbeugung. Selbst wenn eine Thrombose schon eingetreten ist, gibt es zahlreiche naturheilkundliche Maßnahmen, die - nach der ärztlichen Notfallbehandlung - begleitend eingesetzt werden können, um die Regeneration zu fördern und weitere Gefäßverschlüsse zu verhindern.

Hinweis für Leute, die keine Zeit zum Lesen haben:Sie haben keine Zeit oder Lust, den ganzen Artikel zu lesen? Dann scrollen Sie nach unten und suchen sich jene Thrombose aus, für die Sie sich interessieren. Ganz am Ende finden Sie das ganzheitliche Konzept zur Thrombose-Prävention.

Symptome von Thrombosen

Da es so viele unterschiedliche Thrombosen gibt - sie können im Grunde in jedem Blutgefäß des Körpers auftreten - gibt es auch keine Symptome, die für alle Gefäßverschlüsse typisch wären.

Bei der Beckenvenenthrombose oder tiefen Beinvenenthrombose sind die typischen Symptome Schwellungen, Schmerzen und Rötungen am betroffenen Bein.

Bei der oberflächlichen Beinvenenthrombose zeichnet sich die betroffene Vene deutlich unter der Haut als rotes, geschwollenes Gefäß ab.

Beim Herzinfarkt zeigen sich als Symptome häufig kalte Schweißausbrüche, Schmerzen in der Brust, die in den linken Arm ziehen können und Übelkeit; auch kann der Patient bewusstlos werden.

Beim Schlaganfall kann es zu ganz unterschiedlichen Symptomen kommen, etwa Lähmungen, Sprachstörungen, Gangunsicherheit, Sehstörungen etc.

Die Symptome der Lungenembolie sind häufig ähnlich denen eines Herzinfarktes: Schmerzen in der Brust, Pulsrasen, Schweißausbrüche, Atemnot und Bewusstlosigkeit.

Thrombose und Embolie: Der Unterschied

Der Unterschied zwischen Thrombose und Embolie ist der folgende:

Bei einer Thrombose bildet sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) im Blutgefäß und verstopft dieses ganz oder teilweise – je nach Thrombus-Größe.

Bei einer Embolie hat sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) von seiner ursprünglichen Stelle gelöst und wurde mit dem Blut so lange mitgerissen, bis der Thrombus – der jetzt Embolus heißt – in ein Blutgefäß gelangt, das für ihn zu eng ist. Er bleibt stecken und verstopft das Gefäß. Ein Embolus ist also ein wandernder Thrombus.

Es gibt sehr viele Formen abhängig davon, in welchem Blutgefäß das Blutgerinnsel steckt. Wir stellen nachfolgend nur einige davon vor.

Schlaganfall: Embolie oder Thrombose im Hirn

Ein Schlaganfall kann eine Embolie sein (Hirnembolie) – und zwar dann, wenn ein Blutgerinnsel z. B. durch Herzrhythmusstörungen im linken Vorhof des Herzens entstand, sich löste und ins Gehirn geschwemmt wurde.

Ein Schlaganfall kann aber auch eine Thrombose sein, wenn das Blutgerinnsel direkt in den Hirnarterien entstand.

Hirnvenenthrombose/Sinusvenenthrombose

Nicht nur Arterien, auch Venen können im Gehirn von einem Gefäßverschluss betroffen sein. Im Zuge der Corona-Impfungen beispielsweise kam es anfangs (als noch mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft wurde) zu etlichen Fällen der sog. Hirnvenenthrombose oder Sinusvenenthrombose. Der Begriff Sinusvenenthrombose stammt von der Sinusvene, wie die betroffene Vene im Gehirn genannt wird.

Venen führen das Blut normalerweise vom jeweiligen Organ weg zum Herzen. Wenn nun aber in einer Hirnvene ein Thrombus sitzt, kann das Blut nicht mehr aus dem Gehirn abfließen. Es staut sich, was die daraufhin eintretenden starken und dauerhaften Kopfschmerzen erklärt.

Im Allgemeinen ist eine Sinusvenenthrombose nur für 1 Prozent der Schlaganfälle verantwortlich. Deutlich häufiger kommt es also zu einer arteriellen Thrombose im Gehirn. In selteneren Fällen (10 - 15 %) kann ein Schlaganfall aber auch durch eine Hirnblutung entstehen.

Umgekehrt kann ein Schlaganfall auch zu einer Thrombose führen. Denn wenn durch den Schlaganfall Gliedmaßen gelähmt sind, man diese nicht mehr bewegen kann, dann können die Muskeln dort den Blutfluss nicht mehr unterstützen. Der Blutfluss wird langsamer und es können sich nun leichter Gerinnsel bilden.

Die Lungenembolie

Eine häufige Embolie ist die Lungenembolie. Sie ist meist die Folge einer Thrombose in einem anderen Körperbereich. Maßnahmen also, die eine Thrombose verhindern, reduzieren auch das Risiko für eine Lungenembolie merklich. Bei einer Lungenembolie wandert der Thrombus, der jetzt Embolus genannt wird, durchs Herz bis zur Lunge und verstopft dort ein oder mehrere Blutgefäße (Lungenarterien).

Symptome der Lungenembolie

Die Beschwerden hängen davon ab, wie viele Blutgefäße verstopft sind. Sind es nur wenige kleine Gefäße, kann eine solche „kleine Lungenembolie“ sogar annähernd unbemerkt verlaufen.

Sind es jedoch mehrere Gefäße oder ein großes Gefäß, dann kann der Gasaustausch in der Lunge nicht mehr stattfinden und der Organismus wird nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt. Auch das Herz wird geschädigt. Es kann sich nun eine Atemnot mit Schmerzen in der Brust entwickeln. Der Puls wird schneller. Rasselnde Lungengeräusche, Schweißausbrüche und womöglich eine Bewusstlosigkeit können eintreten. Insgesamt also eine Symptomatik, die stets einen Notarzt erfordert!

Ein noch recht unbekannter Risikofaktor für eine Lungenembolie ist die Schlafapnoe (Atemaussetzer in der Nacht), so dass diese unbedingt behandelt werden sollte.

Herzinfarkt: Thrombose im Herzen

Dem Herzinfarkt geht meist die koronare Herzkrankheit voraus, also eine Arteriosklerose (Verkalkung) der Herzkranzgefäße. Dadurch sind die Gefäße schon sehr verengt und steif. Bildet sich jetzt noch ein Blutgerinnsel (Thrombus), ist das Gefäß schnell verstopft und die sog. Koronarthrombose bzw. der Herzinfarkt ist da.

Die typischen Symptome eines Herzinfarktes ähneln denen der Lungenembolie: kalte Schweißausbrüche, Schwindel, Übelkeit, große Angst, Schmerzen bis hin zu Bewusstlosigkeit und Herzstillstand.

Tiefe Beinvenenthrombose

Allein in Deutschland erkranken jährlich 80.000 Personen neu an einem Gefäßverschluss der tiefen Beinvenen (eine der häufigsten akuten Herz-Kreislauf-Erkrankungen) und sind damit ein Fall für den Phlebologen – den Facharzt für Venenkrankheiten. Phlebos ist griechisch und bedeutet Blutgefäß.

Bei der tiefen Beinvenenthrombose bilden sich Blutgerinnsel in den tiefliegenden Venen des Beins, insbesondere im Unterschenkel, manchmal aber auch schon in den Beckenvenen (Beckenvenenthrombose). Die akute tiefe Beinvenenthrombose bzw. Beckenvenenthrombose sollte einem Arzt vorgestellt werden , da die Gefahr einer Lungenembolie besteht, wenn sich der Thrombus im Becken oder Bein lösen sollte.

Folgen: Veneninsuffizienz und Postthrombotisches Syndrom

Die akute Venenthrombose kann zu einer chronischen Veneninsuffizienz führen, entstand aber natürlich auch meist erst, weil die Venen und Venenklappen - meist durch mangelnde Bewegung oder andere Lebensstilfaktoren - nicht mehr optimal funktionierten.

Auch kann es in den folgenden Monaten zu einem Postthrombotischen Syndrom kommen (PTS). Dabei handelt es sich um einen chronischen Zustand mit Schmerzen in den Beinen, erhöhter Schwellneigung der Beine, Einschränkung der Belastung bis hin zu farblichen Hautveränderungen und Hautverhärtungen der Beine. Schließlich kann sich ein venöses Ulkus entwickeln - offene Stellen am Unterschenkel.

Zu den wichtigsten Symptomen der tiefen Beinvenenthrombose zählen:

- Schwere- und Spannungsgefühle sowie Druckschmerz im jeweiligen Bein

- Überwärmung des Beins

- Schwellung

- Blaurote Verfärbung des Beins

- Beschwerden werden bei Hochlagerung des Beins besser

Oberflächliche Beinvenenthrombose

Kommt es hingegen in einer oberflächlichen, also direkt unter der Haut verlaufenden Vene zu einer Thrombose, spricht man von einer oberflächlichen Venenthrombose (früher Thrombophlebitis oder Varikophlebitis). Die Endung -itis deutet darauf hin, dass die Vene entzündet ist.

Auch hier kommt es zur Überwärmung, Schwellung und Druckschmerz. Oft sind Krampfadern (also bereits vorerkrankte Venen) von einer oberflächlichen Venenthrombose betroffen.

Lange Zeit wurde diese Form des Gefäßverschlusses verharmlost – bis man feststellte, dass häufig auch gleichzeitig schon eine tiefe Beinvenenthrombose vorhanden war oder eine solche schließlich der oberflächlichen Thrombose folgte. Je nachdem welche der oberflächlichen Beinvenen betroffen ist, kann auch hier das Risiko für eine Lungenembolie steigen, so dass die oberflächliche Thrombose sorgfältig behandelt werden sollte.

Was tun, um weitere Thrombosen der Beinvenen zu vermeiden?

Um in der Zukunft weitere Beinvenenthrombosen zu vermeiden, kommen alle weiter unten vorgestellten Maßnahmen in Frage (unter „Natürliche Prävention von Thrombosen“). Zusätzlich setzen Sie die folgenden Tipps um:

- Kümmern Sie sich um Ihre Krampfadern. Im folgenden Link finden Sie viele Tipps, wie Sie auf natürliche Weise gegen Ihre Krampfadern vorgehen können!

- Tragen Sie lockere Kleidung, also nichts, was Ihre Beine einschnürt und den Blutfluss beeinträchtigen könnte – oder aber Kompressionsstrümpfe (wenn vom Arzt empfohlen).

- Berücksichtigen Sie den vorigen Tipp auch auf Reisen, da enge Kleidung umso negativer wirkt, wenn man auch noch stundenlang im Flugzeug, Auto oder Bus sitzt.

- Vermeiden Sie es, länger als 1 Stunde zu sitzen. Stehen Sie also immer wieder zwischendurch auf und bewegen Sie sich kräftig, machen Sie Dehnungsübungen, gehen Sie einige Minuten auf Ihr Zimmertrampolin, gehen Sie im Treppenhaus hoch und runter etc.

- Bewegen Sie sich regelmäßig (Wandern, Radfahren, Schwimmen)!

- Schlagen Sie beim Sitzen die Beine NICHT übereinander.

- Wenn Sie Ihre Beine hochlegen, dann 20 cm höher als Ihren Oberkörper/Ihr Herz; auch Ihr Bett können Sie so einstellen. Legen Sie kein Kissen unter Ihre Knie.

- Machen Sie einschlägige Übungen zur Thromboseprophylaxe. Diese sind auch im Liegen, Sitzen und langsamen Gehen möglich. Im folgenden Video sehen Sie sehr einfache, aber effektive Übungen für Jedermann: Die Thrombose-Prophylaxe-Übungen

Thrombose der Analvenen

Bei einem Gefäßverschluss in den Analvenen (Analvenenthrombose) – die ganz plötzlich auftreten kann – blockiert ein Blutgerinnsel die äußeren Venen rund um den After. Es kommt zu Juckreiz bis hin zu unerträglichen Schmerzen (Brennen und Stechen) in diesem Bereich. Dort, wo auch Hämorrhoiden auftreten, lässt sich ein praller Knoten ertasten, der bis zur Größe einer Pflaume anschwellen kann. Er ist von tiefblauer Farbe und lässt häufig das Gehen zu einem Ding der Unmöglichkeit werden.

Als Auslöser einer Analvenenthrombose gelten:

- Starkes Pressen auf der Toilette durch Verstopfung

- Heben schwerer Gegenstände oder auch Gewichtheben

- Lange Radtouren oder generell langes Sitzen

- Kaltes Wetter

- Schwangerschaft/ Geburt

- Ungewohnte körperliche Belastung

- Analverkehr

- Alkohol

- Starke/scharfe Gewürze

Was tun bei einer Analvenenthrombose?

Die Thrombose der Analvenen schmerzt zwar sehr, ist aber relativ harmlos (da sich daraus keine Lungenembolie entwickeln kann) und heilt meist von allein innerhalb von maximal 2 bis 3 Wochen ab. Unterstützend kann der Analbereich mit Heil- und Wundcremes geschmeidig gehalten werden, z. B. mit Kamille. Auch Hämorrhoidensalben können verwendet werden, die zusammenziehend wirken. Rezepte für selbstgemachte Hämorrhoidensalben finden Sie in unserem Artikel über Hämorrhoiden.

Heparinsalben wirken abschwellend und sollen bei der Auflösung des Gerinnsels helfen können. Notfalls können bei dieser Form des Gefäßverschlusses Cremes mit schmerzstillenden Wirkstoffen eingesetzt werden, z. B. mit Diclofenac oder Lidocain.

Sollte der Knoten platzen, sind die Schmerzen rasch Geschichte. Hier ist nun Hygiene das oberste Gebot. Nach jedem Toilettengang sollte der Analbereich mit lauwarmem Wasser gut abgeduscht werden. Anschließend kann kolloidales Silber zur regelmäßigen Desinfektion eingesetzt werden. Am einfachsten ist die Anwendung des Silbers, wenn Sie es in eine Sprühflasche füllen und dann den Analbereich damit einsprühen, gut trocknen lassen und sich dann wieder anziehen.

Aus naturheilkundlicher Sicht sollten Sie alles dafür tun, um einem weiteren Gefäßverschluss der Analvenen vorzubeugen, indem Sie die oben genannten Auslöser bestmöglich meiden, z. B. eine Verstopfung lösen und auf der Toilette nicht mehr stark pressen, Ihren Alkoholkonsum verringern etc.

Thrombosen: Die Diagnose

Da es so viele unterschiedliche Thrombosen gibt, unterscheidet sich natürlich auch die Diagnostik. Stets gehört jedoch eine gründliche Anamnese (Befragung des Patienten) und die körperliche Untersuchung dazu. Auch Risikofaktoren werden berücksichtigt ( Übergewicht, Diabetes mellitus, Bluthochdruck, chronische Erkrankungen, Thrombose in der Vergangenheit etc.).

Beinvenenthrombose

Bei der Beinvenenthrombose zeigt das betroffene Bein meist schon einschlägige Symptome. Per Ultraschall kann der Verdacht bestätigt und der Gefäßverschluss dann genau lokalisiert werden.

Herzinfarkt

Bei einem Gefäßverschluss des Herzens, dem Herzinfarkt, kann neben Berücksichtigung der typischen Symptome (kalte Schweißausbrüche, Schwindel, Übelkeit, Schmerzen bis hin zu Bewusstlosigkeit) ebenfalls der Ultraschall (Echokardiografie) zum Einsatz kommen.

Auch das EKG (Elektrokardiogramm) und die Koronarangiografie (Herzkatheteruntersuchung) sind wichtige Diagnoseverfahren beim Herzinfarkt durch Thrombosen. Im Blut wird u. a. nach Troponin I, Troponin T und der Kreatininkinase Ausschau gehalten. Diese Werte steigen stets, wenn das Herz geschädigt wird.

Schlaganfall

Sind Sie dabei, wenn jemand einen Schlaganfall erleidet, dann können Sie zur Schnelldiagnose den FAST-Test durchführen. Wir erklären den Test in unserem Artikel über den Schlaganfall. Der Test besteht aus drei einfachen Aufgaben (der Patient soll lächeln, die Arme heben, einen Satz nachsprechen). Schafft der Patient dies nicht, rufen Sie dringend den Notarzt ( Notfallnummer Europa und Schweiz: 112).

In der Klinik wird der Patient in der Stroke Unit (Schlaganfall-Abteilung) meist mit einer CT (und/oder MRT) näher untersucht, um die Ursache des Schlaganfalls abzuklären und eine Hirnblutung auszuschließen.

Thromboserisiko im Blut erkennen

Verschiedene Blutwerte lassen Rückschlusse auf das Thromboserisiko zu: das Blutbild, der D-Dimer-Wert und der Entzündungswert CRP.

Kleines Blutbild:Im kleinen Blutbild wird u. a. der Wert der Thrombozyten gemessen. Die Thrombozyten sind die Blutplättchen, die – gemeinsam mit dem Fibrin – die Blutgerinnsel bilden. Steigt der Wert der Thrombozyten, ist auch die Gefahr für einen Gefäßverschluss erhöht. Allerdings kann es viele Ursachen für einen steigenden Thrombozytenspiegel geben, so dass man diese erst näher eingrenzen muss. So steigt der Spiegel auch bei Infektionen oder manchen chronisch entzündlichen Erkrankungen.

D-Dimer-Wert:Der D-Dimer-Wert kann mittlerweile auch mit einem Schnelltest aus der Apotheke (um 10 Euro) bestimmt werden. Er zeigt an, ob im Körper verstärkt Blutgerinnsel gebildet werden und wird daher bei Verdacht auf einen Gefäßverschluss überprüft.

D-Dimere entstehen beim Abbau des Fibrins. Das Fibrin wiederum bildet gemeinsam mit den Blutplättchen (Thrombozyten) die Thromben (Blutgerinnsel).

Allerdings sind die D-Dimere oft auch bei chronisch entzündlichen Erkrankungen erhöht, ohne dass ein Gefäßverschluss vorliegen würde. Sind die D-Dimere niedrig, kann man eine Thrombose jedoch ausschließen ( 6 ).

* Unter diesem Link finden Sie ein 10er-Pack D-Dimer-Test

CRP-Wert:Der CRP-Wert (C-reaktives Protein-Wert) ist ein Wert, der – wenn er erhöht ist – auf Entzündungen oder Tumoren hinweisen kann. Auch bei Gefäßverschlüssen herrscht ein entzündliches Geschehen im Körper.

Risikofaktoren für einen Gefäßverschluss

Wenn bei Ihnen einer oder mehrere der folgenden Risikofaktoren bestehen, dann haben Sie ein erhöhtes Risiko für einen Gefäßverschluss. Setzen Sie hier an und arbeiten Sie daran, dass die Liste mit Ihren persönlichen Risikofaktoren immer kürzer wird.

Zwar kann man einer Thrombose häufig mit Medikamenten vorbeugen. Wenn Sie aber entsprechend gefährdet sind, dann haben Sie ja bereits verschiedene andere Beschwerden und Zipperlein, die Ihr Risiko für Gefäßverschlüsse erhöhen und für die Sie meist auch bereits Medikamente einnehmen. So kommen Sie auf immer mehr Medikamente - und besonders gesünder fühlen Sie sich damit auch nicht gerade. Mit einem ganzheitlichen Konzept hingegen können Sie jene Beschwerden, die sich ändern lassen, lindern oder wieder ganz loswerden – und so auch Ihr Thromboserisiko verringern.

Risikofaktoren für eine venöse Thrombose

Für eine venöse Thrombose ist Ihr Risiko höher, wenn bei Ihnen etwas aus der folgenden Liste zutrifft:

- Rauchen

- Übergewicht und Fettleibigkeit ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel)

- Thrombosen der Beinvenen in der Familie oder in der eigenen Krankengeschichte

- Hormone ( Hormonersatztherapie / Antibabypille)

- Cortisonpräparate (im ersten Monat der Einnahme ist das Risiko für eine Lungenembolie erhöht - bei täglich 5 mg Prednisolon um das 2-Fache, bei täglich 30 mg um das 10-Fache. Anschließend nimmt das Risiko langsam wieder ab ( 8 )

- Schwangerschaft

- Nach einem Unfall oder einer Operation, bei dem/der Venen verletzt wurden, es zu Knochenbrüchen oder anderen Traumen kam

- Bewegungsmangel (generell, aber auch auf Reisen oder nach Operationen oder im Krankheitsfall oder bei Bettlägerigkeit)

- Genetisch bedingte Blutgerinnungsstörung

- Zentraler Venenkatheter (wird am Hals in die Drosselvene oder in die Schlüsselbeinvene gelegt; es handelt sich um große Venen, die man verwendet, um herzwirksame Medikamente in unmittelbare Nähe des Herzens zu bringen oder auch um Medikamente, die für kleine Blutgefäße oder das Gewebe zu giftig wären (Chemomedikamente).

- Höheres Alter

- Sie leiden an Krebs, einer Herz- oder Lungenkrankheit oder auch an Morbus Crohn

Risikofaktoren für eine arterielle Thrombose

Für arterielle Gefäßverschlüsse ist Ihr Risiko höher, wenn bei Ihnen etwas aus der folgenden Liste zutrifft:

- Rauchen

- Diabetes

- Chronischer Stress

- Bluthochdruck

- Hoher Cholesterinspiegel

- Erhöhte Harnsäure (Hyperurikämie)

- Bewegungsmangel

- Ungesunde Ernährung

- Arterielle Thrombosen in der Familie

- Immobilität (langes Sitzen auf Reisen oder Bettlägerigkeit nach Operationen)

- Höheres Alter

Thrombose: Die Ursachen

Ein Gefäßverschluss entsteht bei erhöhter Gerinnungsaktivität des Blutes. Zwar kann es auch bei gesunden Menschen immer wieder zu Blutgerinnseln in den Gefäßen kommen, doch werden diese sofort wieder aufgelöst, so dass man nichts davon bemerkt. Denn der Körper besitzt nicht nur die Fähigkeit, Blut – wenn nötig (nach Verletzungen) – gerinnen zu lassen (um ein Verbluten zu verhindern und Wunden zu verschließen), sondern auch die Fähigkeit, Blutgerinnsel wieder aufzulösen.

Zu einer erhöhten Gerinnungsaktivität kommt es, wenn das Blut zu langsam fließt, wenn die Blutgefäßwände krankhaft verändert sind (eingerissen oder durch Ablagerungen verhärtet) oder das Blut eine veränderte Zusammensetzung aufweist.

Langsamer Blutfluss begünstigt Gefäßverschlüsse

Ein langsamer Blutfluss kann durch u. a. die folgenden Faktoren entstehen und so eine Thrombose begünstigen:

- Langes Sitzen, z. B. auf Reisen im Flugzeug, Auto etc.

- Bewegungsmangel nach Operationen oder generell Bettlägerigkeit

- Krampfadern

- Herzbeschwerden, z. B. Herzinsuffizienz

Krankhaft veränderte Blutgefäßwände erhöhen Risiko für Gefäßverschlüsse

Blutgefäßwände können von den folgenden Faktoren geschädigt werden:

- Chronische Entzündungsprozesse

- Oxidativer Stress

- Infektionen

- Arteriosklerose/Verkalkung (bei Arterien)

Veränderte Zusammensetzung des Blutes fördert Thrombosen

Das Blut kann in seiner Zusammensetzung variieren, wobei immer auch die Blutgerinnungsaktivität variiert. Eine veränderte Zusammensetzung des Blutes kann eine ganz einfache Ursache haben, nämlich Flüssigkeitsmangel, der leicht durch regelmäßiges Trinken von Wasser behoben werden kann.

Es gibt aber noch andere Faktoren, die zu einer veränderten Blutzusammensetzung führen und die Bildung eines Gefäßverschlusses fördern. Viele wurden schon oben bei den Risikofaktoren aufgezählt, etwa Übergewicht (Fettgewebe bildet Hormone, die die Blutgerinnung verstärken ( 1 ), Diabetes, Bluthochdruck und hohe Cholesterin- und Harnsäurewerte, Rauchen, eine Schwangerschaft, die Pille oder auch bestimmte Krankheiten, z. B. Polyzythämie (Blutkrankheit), fieberhafte Infekte, manche Autoimmunerkrankungen, Krebs, bestimmte Erbkrankheiten, z. B. Faktor-V-Leiden (genetisch bedingte stärkere Blutgerinnung).

Ganzheitliche Maßnahmen zur Prävention

Aus den Risikofaktoren und Ursachen einer Thrombose lassen sich die ganzheitlichen Maßnahmen für eine natürliche Prävention ableiten. Somit sollten Ihre Ziele die folgenden sein:

Oxidativen Stress reduzieren

Reduzieren Sie oxidativen Stress in Ihrem Organismus, da dieser die Blutgefäßwände angreift und überhaupt erst Grund für eine Gerinnselbildung gibt. Antioxidantien aus einer vitalstoffreichen pflanzenbasierten Ernährung wirken dem oxidativen Stress entgegen, ebenfalls antioxidativ wirksame Nahrungsergänzungen, wie Curcumin (siehe weiter unten), OPC, Quercetin, Coenzym Q10 und das Vitamin C sowie das Vitamin E.

In unserem Artikel zur natürlichen Senkung von Cholesterin erklären wir, wie und warum die genannten Nahrungsergänzungen so vorteilhaft auf das Gefäßsystem einwirken. Denn auch ein hoher Cholesterinspiegel wird stets als wichtiger Risikofaktor arterieller Thrombosen (Herzinfarkt, Schlaganfall) genannt. Allein ein hoher Cholesterinspiegel ist jedoch nicht das Problem.

Entzündungen reduzieren

Chronische Entzündungsprozesse schädigen die Blutgefäßwände, können aber auch erst in Folge beschädigter Blutgefäßwände entstehen. Auch dieses Ziel erreichen Sie mit einer gesunden gemüse-, kräuter- und früchtereichen Ernährung und entzündungshemmenden Nahrungsergänzungen.

Blutgefäßwände heilen – Arterien reinigen

Heilen Sie Ihre Blutgefäße, indem Sie verhindern, dass sich weitere Ablagerungen bilden. In manchen Fällen können sogar bestehende Ablagerungen reduziert werden. Gerade wenn Sie an einer Arteriosklerose leiden, die ein wichtiger Risikofaktor für Thrombosen ist, finden Sie alle Informationen in unserem Artikel: Arterien natürlich reinigen (Link ganz unten).

Geben Sie Ihren Blutgefäßen wieder neue Elastizität zurück, wobei Vitamin D helfen kann ( Vitamin D repariert Blutgefäße). Kümmern Sie sich unbedingt um einen gesunden Vitamin-D-Spiegel Siehe auch hier: ( Vitamin D: Alle Tipps zur richtigen Einnahme).

Meiden Sie Süßstoffe, denn Süßstoffe schaden den Blutgefäßen.

Blutgefäßwände brauchen außerdem viel Kollagen, um elastisch und biegsam zu sein, um sich dehnen und wieder zusammenziehen zu können.

* Hier finden Sie ein rein pflanzliches Präparat, das die wichtigsten Aminosäuren zur Kollagenbildung enthält sowie Co-Faktoren, die für den Aufbau von Kollagen erforderlich sind, z. B. Carotinoide, Vitamin C und weitere Antioxidantien: * Collagen Plus Complex

Fibrinolyse fördern

Fördern Sie die Fibrinolyse, also die Fähigkeit Ihres Körpers, eigenständig Blutgerinnsel aufzulösen, z. B. mit fettarmer Ernährung, denn bei einem erhöhten Blutfettspiegel bilden sich leichter Blutgerinnsel: Fett hemmt die Fibrinolyse! Auch die Einnahme von Nattokinase kann helfen, einem Enzym, das über mehrere Mechanismen blutgerinnselauflösend wirkt.

Weitere Informationen zur Fibrinolyse und möglichen Nahrungsergänzungsmitteln, die diese fördern könnten, finden Sie weiter unten sowie hier: natürliche Blutverdünner

Blutfluss fördern

Fördern Sie den Blutfluss in Ihren Blutgefäßen – und zwar mit Bewegung und regelmäßigem Wassertrinken. Denn bei schnell fließendem Blut können sich kaum Gerinnsel bilden.

Blutzuckerspiegel kontrollieren

Behalten Sie Ihren Blutzuckerspiegel im Auge, denn Diabetes fördert die Gerinnselbildung, so dass Diabetiker häufiger eine Thrombose bekommen als Gesunde. Essen Sie dazu vollwertig, ballaststoffreich sowie gemüse- und vitalstoffreich. Lesen Sie hier, wie Sie Diabetes heilen, lindern oder vermeiden können.

Blutdruck senken

Natürlich wäre auch ein gesunder Blutdruck wichtig. Dieser sinkt aber automatisch (sollte er bislang zu hoch gewesen sein), wenn Sie die bisher genannten Ziele verfolgen. Denn der Blutdruck sinkt, wenn Entzündungen nachlassen, der Blutfluss beschleunigt wird und die Blutgefäße elastischer werden. Wenn Sie dennoch gezielt Ihren Bluthochdruck angehen möchten, finden Sie alle Informationen unter vorigem Link.

Nahrungsergänzungsmittel, die Blutgerinnsel auflösen

Nahrungsergänzungsmittel, die Blutgerinnsel genauso gut auflösen wie die üblichen Blutgerinnungshemmer (Antikoagulantien/Blutverdünner), gibt es leider nicht. Dennoch können sehr viele natürliche Mittel die körpereigene Fibrinolyse fördern und aktivieren – nur eben nicht so stark und so schnell wie Arzneimittel.

Im Akutfall eines Herzinfarkts oder einer Beinvenenthrombose werden Sie daher nicht erst Ihren Nahrungsergänzungsmittelschrank inspizieren, sondern einen Notarzt rufen! Präventiv aber – um das Risiko für weitere Gefäßverschlüsse zu reduzieren – können die nachfolgend genannten Präparate und Lebensmittel sehr gut zur Aktivierung der Fibrinolyse eingesetzt werden.

Hinweis: Wenn Sie bereits blutgerinnungshemmende Medikamente nehmen, müssten Sie die Einnahme der vorgestellten Nahrungsergänzungen mit dem Arzt besprechen , da diese u. U. die Wirkung der Medikamente verstärken und damit auch zu stärkeren Nebenwirkungen (Blutungsrisiko) führen könnten.

Die Fibrinolyse aktivieren und Thrombosen auflösen

Mit Fibrinolyse bezeichnet man die Fähigkeit des Organismus, Blutgerinnsel eigenständig aufzulösen. Im Körper ist es das Enzym Plasmin, das Blutgerinnsel auflöst. Damit Plasmin wirken kann, muss es erst aus seiner Vorstufe, dem Plasminogen, gebildet werden. Für diese Umwandlung (man sagt Aktivierung) sind insbesondere zwei Stoffe zuständig – einmal die Urokinase (uPA), zum anderen der gewebespezifische Plasminogenaktivator (tPA).

Beide Substanzen – uPA und tPA – zählen auch zu den sog. Thrombolytika oder Fibrinolytika (Medikamente, die Thromben auflösen). Sie werden also auch von der Pharmaindustrie im Labor hergestellt ( gentechnisch) und kommen sodann als Medikamente bei Thrombosen, insbesondere bei akuten Gefäßverschlüssen zum Einsatz, wie etwa bei Lungenembolien oder Beinvenenthrombosen. Die Mittel werden in diesen Fällen meist intravenös verabreicht. Häufiger wird zur Auflösung von Gefäßverschlüssen jedoch Heparin eingesetzt, nicht zuletzt weil es preiswerter ist.

Curcumin bei Thrombosen

Der gelbe Farbstoff in der Kurkumawurzel ( Curcumin ) aktiviert die Urokinase, so dass diese das Plasminogen aktivieren kann und der Spiegel des blutgerinnselauflösenden Plasmins steigt. Diese Wirkung kann auch bei Wunden die Heilung fördern, denn wenn die Wunde erst einmal verschlossen ist, müssen die Gerinnsel dort wieder aufgelöst werden, damit sich am Ort der Verletzung rasch neue Zellen bilden können ( 3 ).

In zahlreichen Zell- und Tierstudien zeigte Curcumin die beschriebene blutgerinnselauflösende Wirkung. Zusätzlich wirkt Curcumin entzündungshemmend und antioxidativ, was bei Gefäßverschlüssen ebenfalls wichtig ist. Denn Blutgerinnsel bilden sich ja nicht einfach so, sondern meist deshalb, weil es in den Gefäßwänden zu chronischen Entzündungsprozessen und kleinen Rissen (Wunden) gekommen war. Letztere führen zur Thrombenbildung, um die Risse zu kitten ( 4 ).

Curcumin senkt Herzinfarktrate

Aber auch klinische Studien liegen mit Curcumin vor, die gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr positiv verlaufen sind, etwa eine 12-wöchige randomisierte und placebokontrollierte Studie mit 118 Diabetikern, in der sich zeigte, dass die Einnahme von täglich 1000 mg Curcumin plus 10 mg Piperin das Risiko für akute Herz-Kreislauf-Ereignisse senken konnte, so dass davon ausgegangen werden kann, dass Curcumin das Risiko für Thrombosen in den Gefäßen reduzieren kann.

Bei 4 g Curcumin pro Tag konnte in einer weiteren Untersuchung sogar die Herzinfaktrate auf 13 Prozent gesenkt werden, während sie in der Placebogruppe bei 30 Prozent lag. Auch dieses Ergebnis deutet auf eine thrombosehemmende Wirkung hin, da Herzinfarkte bekanntlich meist die Folge eines Gefäßverschlusses in den Herzkranzgefäßen sind.

Curcumin reduziert Blutfett- und Cholesterinspiegel

In zwei anderen Studien konnte die Curcumin-Einnahme schon nach 7 bis 28 Tagen den Triglyceridspiegel senken (ebenfalls mit 1000 mg Curcumin pro Tag). Da sich bei hohem Fettspiegel im Blut leichter Thromben bilden können, wirken Maßnahmen, die den Triglyceridspiegel senken helfen, automatisch auch antithrombotisch.

Auch andere Blutwerte bessern sich unter Curcumin-Einfluss, so sinken z. B. der Cholesterinspiegel und der Spiegel der Apolipoproteine. Gerade letztere hemmen die Aktivierung des Plasminogens und damit auch die Auflösung von Blutgerinnseln. Je niedriger daher der Apolipoproteinspiegel, umso niedriger auch das Risiko für Thrombosen.

Auch mit dem Würzen von Kurkuma können Sie täglich relevante Curcuminmengen zu sich nehmen. Rezepte dazu finden Sie in unserer 7-Tage-Kurkuma-Kur, mit der Sie lernen, wie Sie mit relativ hohen Kurkumamengen köstliche Gerichte zubereiten können.

Curcumin reduziert Arteriosklerose-Risiko

Im Mai 2016 erschien eine Studie, in der die Teilnehmer 24 Wochen lang täglich 90 mg eines speziellen Curcuminprodukts nahmen (Theracurmin®). Die Partikel dieses Präparates sollen 100-mal kleiner sein als bei normalem Curcumin, was zu einer höheren Bioverfügbarkeit beiträgt.

Diese Curcumin-Behandlung senkte den Spiegel des sog. α1-Antitrypsin–LDL-Cholesterin-Komplexes. Dabei handelt es sich um ein oxidiertes Cholesterin, das besonders schnell zur Entstehung einer Arteriosklerose führt. Da eine Arteriosklerose Thrombosen begünstigt, kann Curcumin auch über diesen Umweg Gefäßverschlüssen vorbeugen ( 5 ).

* Theracurmin finden Sie unter diesem Link

Curcumin bei tiefen Beinvenenthrombosen

In ersten Tierstudien untersuchte man die Wirkung von Curcumin auch auf tiefe Beinvenenthrombosen und stellte in einer Untersuchung an Mäusen fest, dass Curcumin den Prozess der Blutgerinnselauflösung (Fibrinolyse) fördern konnte ( 7 ).

Pycnogenol mit OPC gegen Gefäßverschlüsse

Pycnogenol ist die Bezeichnung für einen Extrakt aus der Pinienrinde, der eine gute OPC-Quelle ist. OPC wirkt den krankhaften Zuständen entgegen, die überhaupt erst zu einem Gefäßverschluss führen.

Abgesehen davon, dass OPC (und damit Pycnogenol) zur Regeneration des Kollagens beiträgt (ein wichtiger Baustoff in den Blutgefäßen, der die Gefäßwände elastisch hält), wirkt OPC außerdem

- antioxidativ, bekämpft also oxidativen Stress

- antientzündlich, bekämpft Entzündungen in den Blutgefäßen

- durchblutungsfördernd

- antiarteriosklerotisch, wirkt also Ablagerungen in den Blutgefäßen entgegen

- lindernd bei Besenreisern und Krampfadern (gerade Krampfadern erhöhen das Risiko für Thrombosen der Beinvenen merklich)

In unserem Artikel über den Pinienrindenextrakt und seine Anwendung stellen wir eine Studie vor, in der 100 bis 150 mg Pycnogenol nach acht Wochen bei Krampfadern signifikant besser als Kompressionsstrümpfe helfen konnten. Auch reduzierte das Mittel Besenreiser stärker als die Strümpfe.

Achten Sie beim Kauf von OPC darauf, dass konkret der OPC-Gehalt angegeben wird, also nicht nur die Extraktmenge. Ideal sind Präparate, die mindestens 200 mg OPC enthalten, besser mehr.

L-Arginin verbessert Funktion der Blutgefässwände

Pycnogenol kann sehr gut mit L-Arginin kombiniert werden, weshalb man beide Präparate gelegentlich auch im Set erhält. L-Arginin ist eine Aminosäure, die selbst in der Schulmedizin als Mittel bei der sog. endothelialen Dysfunktion bekannt ist. Damit werden Funktionsstörungen des Endothels bezeichnet.

Das Endothel ist die innere Zellschicht der Blutgefäßwände und ist für die gesunde Funktion der Blutgefäße verantwortlich, also z. B. dafür, dass sich die Blutgefäße nach Bedarf weiten und verengen können. Dazu bildet das Endothel Stickstoffmonoxid (NO), das zur Weitung der Blutgefäße führt. Die Folgen sind eine bessere Durchblutung, ein schnellerer Blutfluss und ein sinkender Blutdruck (wenn er zuvor hoch war). Zusätzlich verhindert das NO die Bildung von Blutgerinnseln, weil es der Verklumpung der Blutplättchen entgegenwirkt.

Bei der endothelialen Dysfunktion klappt all das nicht mehr gut. L-Arginin nun ist die Vorläufersubstanz von Stickstoffmonoxid, wird also im Körper zu NO umgewandelt und kann so wenigstens teilweise die Folgen der endothelialen Dysfunktion kompensieren.

NO wird übrigens von oxidiertem Cholesterin verbraucht, so dass es auch hier wichtig ist, immer gut mit Antioxidantien versorgt zu sein, damit das vorhandene Cholesterin eben nicht oxidieren kann. Die benötigten Antioxidantien liefert eine gemüse- und früchtereiche Ernährung sowie Nahrungsergänzungen, wie Pycnogenol, Curcumin, Quercetin (siehe nächster Abschnitt) und natürlich die bekannten antioxidativ wirksamen Vitamine C und E.

Da bei Covid stark betroffen sind, konnte L-Arginin sogar bei schweren Verläufen helfen und in einer klinischen Studie bei einer Dosis von 2-mal täglich 1,66 g L-Arginin den Klinikaufenthalt von 46 auf 25 Tage reduzieren ( 12 ).

* Hier finden Sie L-Arginin

Quercetin hemmt Bildung von Blutgerinnseln

Quercetin ist ein sekundärer Pflanzenstoff aus der Gruppe der Flavonoide, der stark entzündungshemmend und antioxidativ wirkt. Daher kann er bei allen Erkrankungen zum Einsatz kommen - von Erkältungen bis hin zu Covid-19 die Blutgefäße.

Quercetin kommt in vielen Lebensmitteln vor (eine entsprechende Liste finden Sie im obigen Link unter "Quercetin") - insbesondere in bestimmten Gemüsearten. Um therapeutisch wirksame Dosen zu erreichen und um Quercetin gezielt einsetzen zu können, sollte die Substanz zusätzlich als Nahrungsergänzung eingenommen werden.

In In-vitro-Studien zeigte Quercetin eine hemmende Wirkung auf die Verklumpung der Blutplättchen (Blutgerinnselbildung) ( 14 ). Eine kleine klinische Studie am Menschen bestätigte schon vor Jahren diese Wirkung (2004). Die Teilnehmer erhielten seinerzeit entweder 150 mg oder 300 mg Quercetin pro Tag. Beide Dosierungen führten zu einer ähnlich starken Hemmung der Blutgerinnung, so dass Quercetin in das Präventionskonzept von Thrombosen integriert werden könnte ( 13 ).

* Hier finden Sie Quercentin

Ingwer und Thrombosen

Schon in einer Studie von 2001, die im Indian Journal of Medical Sciences erschienen war, wurde beschrieben, wie der Ingwer fibrinolytisch, also blutgerinnselauflösend wirkte:

30 gesunde Freiwillige sollten 50 g Fett essen, was sofort die körpereigenen Fähigkeiten, Blutgerinnsel aufzulösen, merklich senkte. Gab man ihnen in einem zweiten Durchgang jedoch 5 g Ingwerpulver zur fettreichen Mahlzeit, dann verhinderte dies nicht nur das Absinken der blutgerinnselauflösenden Aktivität des Körpers, sondern erhöhte diese sogar deutlich ( 2 ).

Ginkgo zum Schutz vor Thrombose

Wer Präparate mit Ginkgo biloba zeitgleich mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten wie Warfarin nimmt, muss lt. mancher Fallstudien mit einem erhöhten Blutungsrisiko rechnen ( 9 ). Bedeutet das aber auch, dass Ginkgo-Präparate - wenn allein eingenommen - vor Thrombosen schützen, weil sie die Blutgerinnung wieder ausreichend normalisieren können?

Bekannt ist Ginkgo - eine alte chinesische Heilpflanze - aus der naturheilkundlichen Therapie und Prävention von Schlaganfällen und Demenzen, da die Pflanze die Nervenzellen im Gehirn vor den typischen Alzheimerablagerungen schützen soll und ausserdem die Mikrozirkulation (Durchblutung feinster Blutgefäße) im Gehirn verbessert. Zusätzlich aber können Blattextrakte des Ginkgo-Baumes, der bis zu 40 Meter hoch werden kann, auch konkret das Zusammenklumpen der Thrombozyten - die sog. Thrombozytenaggregation - hemmen sowie die Flexibilität der roten Blutkörperchen verbessern, was den Blutfluss beschleunigt ( 10 ) ( Ginkgo biloba ).

*Ein hochwertiger, weil standardisierter Extrakt ist der Ginkgo-Spezial-Extrakt EGb. Sie erhalten ihn hier: * Dreimonatspackung mit 120 mg und hier die * Dreimonatspackung mit 240 mg (standardisiert bedeutet, dass der Extrakt immer dieselbe Wirkstoffmenge enthält)

Das Präparat ist nicht gerade preiswert. Mit einem grünen Rezept jedoch können Sie es bei Ihrer Krankenkasse einreichen. Manche Kassen erstatten das Präparat ganz oder teilweise.

Ashwagandha, Cordyceps und Knoblauch gegen Thrombose

In einer umfangfreichen chinesischen Übersichtsarbeit zum Thema "Alternativmedizin zur Thromboseprävention" aus dem Jahr 2015 werden neben zahlreichen bei uns unbekannten fernöstlichen Heilpflanzen auch einige hier bekannte Pflanzen oder Extrakte aufgeführt.

Sie alle können über die unterschiedlichsten Wirkmechanismen Blutgerinnsel und damit einen Gefäßverschluss verhindern helfen, z. B. die Schlafbeere Ashwagandha (der Wirkstoff Withaferin A), der Heilpilz Cordyceps , ein roher wässriger Petersilienextrakt, Zubereitungen aus Knoblauch (AGE - Gereifter Knoblauchextrakt) und Stangenpfeffer (der Wirkstoff Piperlongumin) ( 15 ).

* Hier finden Sie Ashwagandha

Die Knoblauch-Kur und die Zitronen-Knoblauch-Kur

Knoblauch wird seit Jahrhunderten als traditionelles Heilmittel zur Heilung von Thrombosen eingesetzt. Es ist nicht klar, wie Knoblauch im Körper wirkt, aber es wird angenommen, dass die Bestandteile von Knoblauch die Blutplättchenaggregation hemmen und das Risiko der Bildung von Blutgerinnseln in den Blutgefäßen verringern können. Knoblauch kann ganz hervorragend therapeutisch eingesetzt werden, z. B. mit der

- Knoblauchkur oder der

- Zitronen-Knoblauch-Kur.

Beide Kuren können Sie für wenig Geld ganz einfach selbst zubereiten. Sie müssen dazu nur die jeweiligen Lebensmittel einkaufen.

Thrombose: Ganzheitliches Konzept zur Prävention

Sie hatten keine Zeit und keine Lust obigen Text zu lesen? Oder fühlen sich von der Fülle an Informationen überwältigt? Wir fassen nun in aller Kürze alle Maßnahmen zusammen, die Sie zur Prävention von Thrombosen aus ganzheitlicher Sicht umsetzen können.

Teil 1: Basismaßnahmen

Wichtig sind zur Vorbeugung eines Gefäßverschlusses zunächst die folgenden Basismaßnahmen. Sie bilden den Grundstock für jede Thromboseprävention, aber auch für Ihre Genesung, wenn Sie einen Gefäßverschluss hatten:

- Rauchen Sie nicht mehr.

- Ernähren Sie sich gesund, vitalstoffreich und pflanzenbasiert. Bei uns finden Sie über gesunde 2.000 Rezepte

- Leben Sie frei von Industriezucker und Süßstoffen.

- Nehmen Sie bei Übergewicht ab: 15 Tipps zum Abnehmen; *Hier erhalten Sie unseren * 7-Tage-Ernährungsplan zum Abnehmen

- Reduzieren Sie Ihren Alkoholkonsum (z. B. nur am Wochenende 1 Glas Wein oder Bier).

- Trinken Sie ausreichend Wasser und/oder Tee: Täglich 1,5 Liter bzw. 30 ml pro Kilogramm Körpergewicht. Lassen Sie Softdrinks, Säfte und Milchgetränke weg.

- Setzen Sie die Antibabypille rechtzeitig vor einer Operation ab. Aber auch ohne Operation erhöht die Pille das Thromboserisiko. Beides zusammen jedoch – Operation und Pille – erhöht das Risiko für Gefäßverschlüsse noch weiter. Lesen Sie hier, wie eine natürliche Verhütung funktioniert.

- Haben Sie Spaß an Bewegung und Sport! Einmal damit angefangen, werden Sie das neue Körpergefühl nicht mehr missen wollen!

- Optimieren Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel und lesen hier alles über die richtige Einnahme von Vitamin D !

Teil 2: Gezielte Maßnahmen (abhängig von der Art der Thrombose)

Abhängig davon, welche Art Thrombose Sie verhindern möchten, schauen Sie oben im jeweiligen Kapitel nach, was zu tun ist, z. B. bei der Analvenenthrombose oder der Beinvenenthrombose. Ansonsten gelten für die Prävention eines jeden Gefäßverschlusses die folgenden ganzheitlichen Maßnahmen:

Gehen Sie zu unserem Artikel Arterien natürlich reinigen und setzen Sie das dort beschriebene 12-Punkte-Programm um, das nicht nur Ihren Arterien gut tun wird, sondern allen Blutgefäßen, also auch bei einem Venenleiden ideal ist.

Natürlich sind dort nicht alle vorgestellten Maßnahmen enthalten. Es gibt insgesamt zahllose natürliche Mittel und Möglichkeiten, die man für die Gesundheit der Blutgefäße und zur Prävention einer Thrombose umsetzen könnte. Auch die bei uns aufgezählten sind längst nicht vollständig.

Je nach Ihrer Konstitution und Ihrer jetzigen Lebensweise gehen Sie langsam vor und starten mit einigen wenigen Punkten. Im Laufe der Zeit nehmen Sie den einen oder anderen Punkt dazu, gestalten auf diese Weise Ihre Lebens- und Ernährungsweise immer gesünder und fühlen sich von Woche zu Woche wohler und fitter. Viel Spaß dabei!